火打石岳は知られざる箱根の一座、果たして頂上にたどり着けるか!?

火打石岳(ひうちいしだけ)は箱根の北にある山。しかしその姿や存在があまり知られていない、ヴェールに包まれた山です。さあ、謎の山・火打石岳へ登ってみましょう。

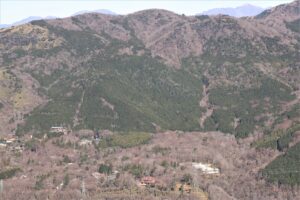

箱根ロープウェイから望む火打石岳(2022年12月20日撮影)

この記事の目次

【なかなか姿がわからない山】

仙石原の空を見ると向かって左から、丸岳~乙女峠~長尾山~金時山~矢倉沢峠…と外輪山の山並みが続きます。さらに台ヶ岳北麓のススキ草原へ場所を移せば、右奥に明神ヶ岳が見えてきます。

火打石岳はこの明神ヶ岳の西側に位置していますが、仙石原からその姿を望むことは困難・・・と言うより、どの山なのかわからないでしょう。

この火打石岳を正面に望むことができるのは、大涌谷駅から早雲山駅をつなぐ箱根ロープウェイ。

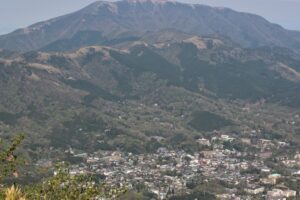

大涌谷駅前から望む火打石岳。右に明神ヶ岳、向こうは丹沢連峰(2022年12月20日撮影)

丸岳から望む火打石岳、向こうに明神ヶ岳(2015年5月2日撮影)

また金時山や丸岳などからも望めますが、すぐ横に明神ヶ岳という大きな山があるため、存在感はどうしても薄れがち。なかなか認知されない山なのです。

【激しい火山活動と燧石の誕生】

約40万年前から火山活動を続けてきた箱根。外側を取り巻く古期外輪山、その中に隆起する新期外輪山、真ん中に高い中央火口丘という三重式カルデラを作り上げました。

とりわけ明神ヶ岳は成層火山として活動をおこします。さらには金時山付近の火山活動も加わり、大規模で激しい隆起と陥没が、火打石岳を形成したのでは・・・と考えられています。

そして、このような説明看板が見られます。

(2021年4月21日撮影)

金時山から明神ヶ岳にかけての地盤には「玄武岩(げんぶがん)」が含まれているようです。火山活動と果てしない年月で山体は崩壊し、下部に岩石がどんどん露出しはじめました。

ここ箱根には約7,000年~8,000年前、現在の宮城野周辺に既に人が住んでいたとされています。人々は山へ狩猟に出かけ、その際に露出した岩石を拾い集め、さまざまな道具として使用したのでしょう。

燧石(ひうちいし)もその一つではないかと考えられています。

火打石岳は、箱根の原始を物語る山なのかもしれません。

【赤い点線が記された難路の山】

箱根を取り巻く古期外輪山の重要な一座ですが、みなさんは火打石岳に登ったことがあるでしょうか。箱根の登山ガイドマップを見ると、その名称と標高が確かに表記されていますね。

金時山から東の明神ヶ岳へ続く尾根に位置していますが、よく見るとコースからやや外れ、正規の登山道は山腹を通過しています。

そして火打石岳には赤い点線が見られます。つまり難路・・・いわゆる「ヤブこぎ」の山なのです。

(昭文社「山と高原地図30 箱根 金時山・駒ヶ岳 2021年版・・・中田眞二著」より引用)

この火打石岳へ2022年12月26日、チャレンジしてきました。

【冬の明神ヶ岳から火打石岳へ】

この日は快晴とあって、富士山の眺めが良い明神ヶ岳を登頂後、火打石岳へ向かうことにしました。早朝の仙石案内所前バス停から箱根登山バスに乗り、約10分の宮城野案内所前バス停で下車。まずは明神ヶ岳を目指して登ります。

●2024年5月3日現在、仙石案内所前バス停の時刻表

宮城野案内所付近から明神ヶ岳(2022年3月12日撮影) 標識に従って登る(2018年4月28日撮影)

登山道入口(2021年4月21日撮影) 最初は別荘地の横を登る(2022年12月26日撮影)

やがて林道を渡り登山道へ(2022年12月26日撮影) 明星ヶ岳との鞍部に到着(2021年4月21日撮影)

鞍部から明神ヶ岳への急登(2022年3月12日撮影) 駒ヶ岳と神山の眺め(2022年12月26日撮影)

宮城野から約2時間で、明神ヶ岳頂上に到着しました。

(2022年12月26日撮影)

【ここまでのコースタイム】

宮城野案内所前バス停(標高450m・10分)明神ヶ岳入口標識(標高481m・10分)登山道入口(15分)林道(35分)鞍部(45分)明神ヶ岳頂上(標高1,169m)・・・約2時間00分

【目指す火打石岳が見えてきた!】

明神ヶ岳からいよいよ火打石岳へ向かいます。大パノラマを満喫しながら、古期外輪山の尾根を西(金時山の方角)に向かって進みましょう。間もなく左下に火打石岳が見えてきました。

高度を下げれば正面に火打石岳、なかなか堂々とした姿です。

明神ヶ岳からは足場の悪い急な下り、転倒しないよう慎重に歩きます。下りと登りを繰り返しつつ、振り返れば明神ヶ岳が・・・。

(2022年3月12日撮影) (2022年12月26日撮影)

明神ヶ岳から約1時間弱で、前述の説明看板に到着しました。火打石岳への登山道は看板の左側から、いよいよ登ってみます。

(2022年12月26日撮影)

【ここまでのコースタイム】

明神ヶ岳(標高1,169m・40分)「森林作業道立入禁止」看板(10分)ロープの付いた斜面(10分)火打石岳説明看板・・・約1時間00分

【いよいよ火打石岳へアタック!】

ここからは地図に表記された「赤い点線」の道。道に迷わないよう、より神経を集中させて行動します。(写真はすべて2022年12月26日)

まずは左上に向かって滑りやすい急登、ピンク色のリボンが現れると右上へ登ります。

ハコネダケの中にかすかな登山道が、7分ほどで1つ目の三角点に到着。

再びハコネダケに覆われた「ヤブこぎ」の道。やがて2つ目の三角点が。

かすかに「火打石岳」の表記が。樹林に覆われながらも、静かで落ち着きのある頂上でした。

【ここまでのコースタイム】

火打石岳説明看板(7分)1つ目の三角点(5分)2つ目の三角点(2分)大涌谷の見える場所(5分)火打石岳頂上(標高988m)・・・約20分

【少しも気の抜けない道が続く】

火打石岳からは再び「赤い点線」の道を、明神ヶ岳~金時山の尾根道へ下ります。さらに気を引き締めて慎重に・・・。

ピンクリボンを頼りに進むと、やがて樹林が明るく開けてきます。

(注意!!)正面に見える野生動物調査カメラの方へ進んではいけません。

必ず右に向きを変え、富士山と金時山が見える方へ進んでください。

火打石岳から約15分、赤い点線を抜け、明神ヶ岳~金時山の尾根道へ下り着きました。

この標識が「苅川峠(かりかわとうげ)」と思われる場所です。

【ここまでのコースタイム】

火打石岳頂上(標高988m・5分)富士山と金時山の見える開けた場所(右折・2分)「水源と森林 神奈川県」標識(5分)苅川峠と思われる標識・・・約15分

(注)火打石岳頂上から苅川峠の標識までは短時間ですが、道に迷うリスクが高いため、説明看板から頂上までの往復をおすすめします。

【火打石岳から仙石原へ帰ろう】

ここからは古期外輪山の尾根道を進みましょう。大小5つのピークを越えて行きますが、ときどき開ける展望を楽しみながら歩けば、約1時間で矢倉沢峠に到着。あとは仙石原へ向けて下ります。

ハコネダケの尾根道を行く(2022年12月26日撮影) 富士山と金時山(2018年5月1日撮影)

矢倉沢峠、金時山を望む(2021年4月21日撮影) 仙石原交差点へ向かう(2022年5月10日撮影)

【ここまでのコースタイム】

苅川峠と思われる標識(50分)矢倉沢峠(標高867m・20分)登山道入口(5分)金時登山口バス停(3分)仙石原交差点・・・約1時間20分

謎の山・火打石岳から無事に帰ってきました!!

●所要時間…約5時間00分

仙石案内所前バス停(箱根登山バス・10分)宮城野案内所前バス停(70分)鞍部(45分)明神ヶ岳(60分)火打石岳説明看板(20分)火打石岳(15分)苅川峠と思われる標識(50分)矢倉沢峠(25分)金時登山口バス停(3分)仙石原交差点

【ヴェールを脱ぎはじめた山】

箱根の山々の一座でありながら、なかなか姿をはっきり見せなかった火打石岳。しかしこの程、箱根ロープウェイ早雲山駅に展望テラスが設置され、火打石岳が大きく望めるようになりました。

激しい火山活動で形成され、多くの石器を造り出し、原始の人々の生活を支えたであろう山。火打石岳は大昔の箱根を想わせる山です。

ヴェールに包まれていた謎の山・火打石岳は、箱根を訪れる人々に存在感を示しつつあります。

【火打石岳の基本情報】

●標高 988m

●古期外輪山

●箱根の1,000m未満で2番目に高い山

(1番は白銀山・・・しろがねやま・標高993m)

●富士箱根伊豆国立公園

●神奈川県足柄下郡箱根町、神奈川県南足柄市、

●明神ヶ岳の西側に位置する

●夏~秋は登山に不向き、12月~4月頃がおすすめ

こんにちは。この記事を読んで、行きたい!と思って数ヶ月、今日登頂しました。ハイキングコース沿いから頂上まではこの記事の写真を頼りに進みました。分かりやすかったです。山頂の印は、なくなっていたので、写真の風景とほぼ同じであろう場所をここだ!と判断しました。機杼な情報をありがとうございました。

加藤 久幸 さま

おはようございます。コメントを頂きありがとうございました。

火打石岳のご登頂、おめでとうございます!!

記事の写真をご活用頂けて何よりです。

頂上の表示は長年の雨風にさらされて、もう原形をとどめてませんね。

そして無事に帰還されことも何よりです。

今後も有益な情報を発信してまいります。

加藤 学